Los expertos consultados por el Banco Central estiman que para el próximo año la inflación cierre con un alza anual de 5,1% frente al 5,4% previsto con anterioridad.

El Banco Central publicó este jueves la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) de noviembre, de la cual se desprende que las proyecciones del mercado apuntan a que la inflación continuará aflojando, llevando al instituto emisor a iniciar un proceso de reducción de tasas en los próximos meses.

En concreto, los expertos consultados esperan que la variación del undécimo mes del año sea de 0,4% -menor al 0,6% proyectado en el sondeo anterior-, para luego anotar un alza de 0,5% en diciembre.

En tanto, para el próximo año se estima que la inflación cierre con un alza en doce meses de 5,1% frente al 5,4% previsto con anterioridad.

Además, los encuestados prevén que la entidad presidida por Rosanna Costa mantendrá la Tasa de Política Monetaira (TPM) -actualmente en 11,25%- sin variaciones en las próximas dos reuniones. Recién dentro de cinco meses se espera que la tasa descienda a 10,50%, y luego a 7,00% en diciembre del próximo año.

Lo que sí, dentro de once meses la TPM podría subir hasta un 8,00%, para retroceder a 6,00% en diecisiete meses.

Por otro lado, respecto al rendimiento de la economía, tras el retroceso de 0,4% anotado en septiembre, los expertos consultados por el ente rector proyectan que en octubre la caída será de 1,80%.

En esa línea, estiman que la actividad terminaría 2022 registrando un crecimiento de 2,3%, pero en 2023 el PIB anotaría un retroceso de 1,4%, mayor al 1% estimado en el sondeo previo y en línea con las proyecciones de entidades internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) que espera que Chile sea el único país de América Latina que apunte un retroceso de su PIB el próximo año.

En 2024, en tanto, volverían las cifras azules. Según la EEE, la economía chilena crecería 2,10% -mayor al 2% anticipado en la encuesta anterior-.

Sobre la inversión, los encuestados esperan un retroceso de 3,10% en 2022 -3% en la EEE anterior- y de 4,50%% en 2023 -versus el 4% estimado-. Mientras que el dólar cotizaría en $912,50 en los próximos dos meses, en $890 en los próximos 11 meses y en $850 dentro de 23 meses.

Fuente: Emol economía, noviembre 10 de 2022

Informe de la CBC proyecta US$ 1.780 millones a materializar en el quinquenio 2022-2026, un aumento de 7,8% respecto al primer trimestre de este año, por el ingreso de siete nuevos proyectos

Continúan las señales de que la economía chilena enfrentará una fuerte desaceleración el próximo año. Y estas provienen no solo a nivel de los consumidores, sino también de los grandes proyectos de inversión.

Un catastro elaborado por la Corporación de Bienes de Capital (CBC) al cierre del segundo trimestre anticipa una fuerte contracción en la inversión proyectada en el sector industrial durante el 2023, de la mano del menor ingreso de nuevas iniciativas en el rubro.

En específico, el monto proyectado para este año descenderá un 8,6% respecto al 2021 para totalizar US$ 785 millones, merma que se profundizará a un resultado negativo de 44% en 2023 con US$ 439 millones, estima la corporación. En 2024, el monto continuará su baja a US$ 195 millones.

¿La razón? Una menor reposición en el stock de proyectos, debido a menores ingresos de iniciativas en comparación con las que abandonan el catastro por ya haber cumplido su ciclo de inversión.

Ya en una mirada de largo plazo, el monto de los proyectos de inversión en el sector totaliza US$ 1.446 millones para el quinquenio 2022-2026, un aumento de 7,8% respecto al primer trimestre de este año. Este monto representa el 2,7% del total de los recursos involucrados en proyectos de inversión a nivel nacional, proveniente de 62 iniciativas con cronogramas definidos.

A nivel forestal, en tanto, se contabilizan US$ 134 millones, un 0,2% del total país, el cual se explica íntegramente por el proyecto MAPA de Arauco, que concluye este año.

Las razones detrás de la baja

El mayor monto en el largo plazo se fundamenta en la incorporación de siete proyectos al catastro: «También, hubo alzas derivadas de iniciativas con ampliación de plazos o postergadas. En contrapartida, un proyecto fue excluido, lo que atenuó la variación positiva», señala el reporte.

Los principales proyectos nuevos son el Centro de Distribución de Colún en San Bernardo, con una inversión total de US$ 28 millones; Fábrica de Baldosas Budnik, por US$ 22 millones; Planta Industrial Knauf Aquapanel, por US$ 14 millones; Planta de Pasta y Pulpa Concentrada de Tomates, Hortalizas y Frutas de Patagoniafresh S.A., por US$ 13 millones.

Mientras que también hubo aumentos derivados de iniciativas con ampliación de plazos o postergadas, destacando Enapac Distribución Norte, y Centro de Bodegaje y Distribución Avanza Park San Bernardo.

Los montos de inversión proyectados en el sector se desglosan de la siguiente manera: lidera la industria desalinizado con US$ 470 millones, seguida de la química con US$ 306 millones, edificios industriales de distribución con US$ 200 millones, alimentos y bebidas con US$ 180 millones, y cerrando la acuícola con US$ 100 millones.

Con menos de US$ 100 millones en inversión se anotan la industria mineral no metálica, la gasífera, la sanitaria, la agropecuaria y papel y madera.

Por regiones, Atacama lidera en montos totales con US$ 538 millones provenientes de dos proyectos para el lapso 2022-2026, seguido de la Metropolitana con US$ 505 millones de 29 iniciativas. Cierra el podio lejos Biobío con US$ 159 millones explicados por seis proyectos de inversión.

En el otro extremo se ubican Aysén con US$ 5 millones, Tarapacá con US$ 7 millones y Coquimbo con US$ 8 millones.

Fuente: Diario Financiero, noviembre 03 de 2022

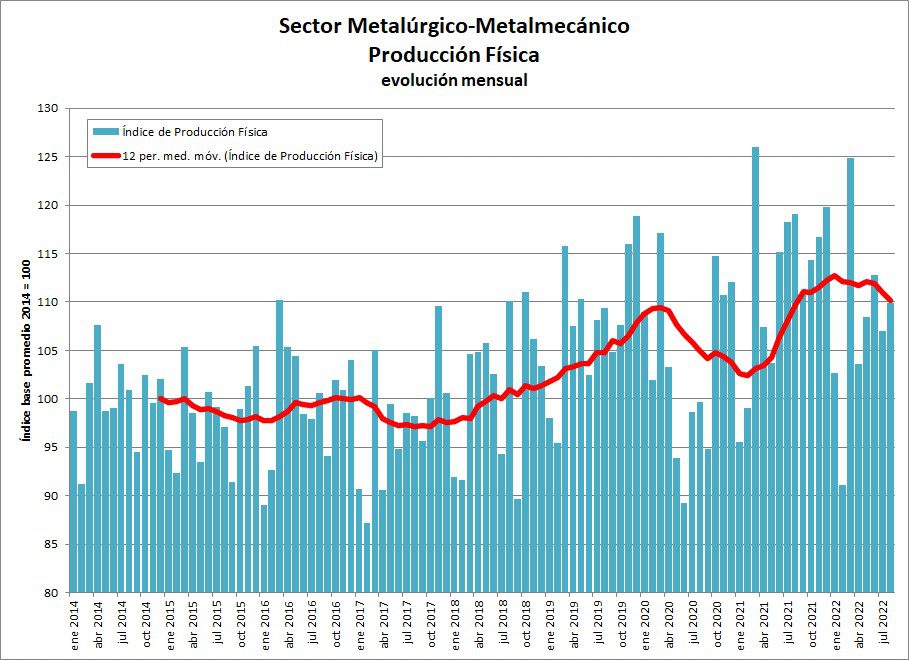

Según informó ASIMET, durante septiembre la producción de la industria fue de -0,8%, acumulando un decrecimiento en su actividad de un 2,5% en lo que va de este año.

Una caída de un 0,8% en sus niveles de producción exhibió la industria metalúrgica metalmecánica durante septiembre, acumulando así cuatro meses consecutivos de resultados negativos. Con esta cifra, el sector exhibe un desempeño de -2,5% en su actividad en los primeros nueves meses del año. En similar periodo, la industria manufacturera nacional registra un crecimiento de 3,5%.

Los resultados fueron dados a conocer por el presidente de ASIMET, Dante Arrigoni, quien agregó que, de acuerdo con este desempeño, se proyecta que el sector metalúrgico metalmecánico concluya el año 2022 con un retroceso en su actividad en torno al 3% a 5%.

En la oportunidad, el dirigente gremial informó sobre otras estimaciones que maneja el sector para la economía nacional. Para 2022 y 2023, se proyecta un crecimiento del PIB de 2,2% y -2,0, respectivamente, y una caída en la inversión de 4,0% y 6,0%, en esos mismos periodos.

En cuanto a la inflación, Arrigoni señaló que el gremio estima que llegará a un 13,2% en 2022 y a un 6,5% el próximo año, mientras que la tasa de desempleo subirá del 8,0 este año a un 8,5% en 2023.

En relación al tipo de cambio, el presidente de ASIMET afirmó que el sector proyecta un valor de $1000 para el dólar durante 2023 y 2024.

Resultados por subsectores

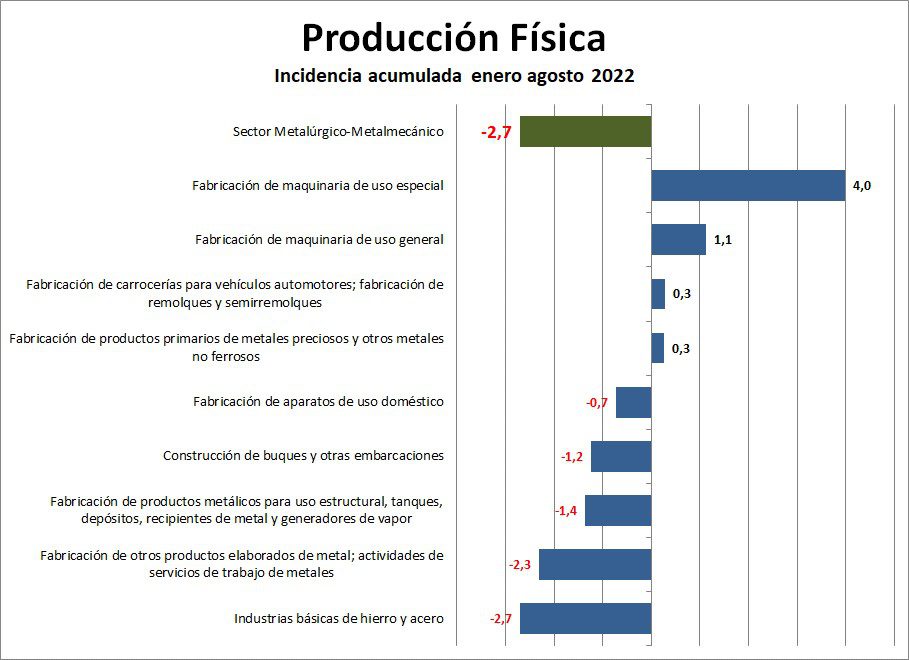

De los 9 subsectores que componen la industria metalúrgica metalmecánica, solo 4 exhiben un comportamiento positivo en el periodo enero – septiembre de 2022, comparado con similar periodo del año anterior. Destaca el subsector de Fabricación de maquinaria de uso especial, con un aumento acumulado de 21,5%, aportando 4,4 puntos porcentuales de crecimiento al sector. Ello tuvo su origen en un aumento en las ventas de maquinaria destinadas principalmente a la explotación de minas y calderas. Como contrapartida, el subsector de Industrias básicas de hierro y acero es el de peor desempeño en este periodo, al registrar un descenso en su actividad de 20,8%, restando 2,6 puntos porcentuales de crecimiento al sector. Una de las razones de este mal resultado es la menor producción de ángulos, perfiles, tablestacas y otros elementos de hierro y acero, producto de una baja en la demanda del mercado, sumado a una alta base de comparación registrada el año anterior.

ASIMET, noviembre 02 de 2022

De todos modos, el descenso de 0,4% en la economía en el noveno mes del año fue más suave que lo esperado por los analistas.

El Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) se contrajo en septiembre un 0,4% frente al mismo período del año pasado, informó el miércoles el Banco Central, en su primera caída interanual desde febrero de 2021, cuando el país aún sentía el mayor impacto de las restricciones por la pandemia de Covid-19.

«El resultado del Imacec fue explicado por la caída del comercio y la industria manufacturera, efecto parcialmente compensado por los servicios. Por su parte, el crecimiento del Imacec en términos desestacionalizados fue determinado por el desempeño de los servicios», dijo el Banco Central en un comunicado.

La serie desestacionalizada aumentó 0,2% respecto del mes precedente y cayó 0,3% en doce meses. El mes registró un día hábil menos que septiembre de 2021.

Además, el Imacec no minero presentó una disminución de 0,2% en doce meses, mientras que en términos desestacionalizados, creció 0,2% respecto del mes anterior.

Analistas habían anticipado una contracción de hasta 1% luego de conocer las cifras sectoriales que informó el INE, mientras que en el sondeo de Bloomberg los especialistas apuntaron a un descenso de 1,1% interanual.

Antes de septiembre, la última vez en que el Imacec se contrajo a tasa interanual fue en febrero de 2021, con una caída de 2,8%. Y, pese a que en los últimos meses el mercado había estado esperando una merma en el dato, en agosto la actividad registró una nula variación en 12 meses, y en julio creció un 1% respecto al mismo período del año previo.

Servicios se moderan

El Banco Central detalló que la producción de bienes creció un 0,1%, en septiembre, resultado explicado por el desempeño de la actividad resto de bienes, en particular por el aumento del valor agregado de la generación eléctrica. Esto contrastó con las disminuciones que anotaron la industria y la minería, de 4,4% y 0,1% respectivamente.

El desempeño del noveno mes del año fue más positivo que el de los períodos anteriores -en julio y agosto la merma fue de 1,8%-, y en términos desestacionalizados, la producción de bienes presentó un crecimiento de 0,5% respecto del mes anterior.

Más profunda fue la contracción de la actividad comercial, de 10,2% en doce meses -aunque menos profunda que el 10,5% de agosto y 11,1% de julio-, como consecuencia de las caídas de todos sus componentes. Destacaron las menores ventas minoristas en supermercados, grandes tiendas y en establecimientos especializados de vestuario, calzado y equipamiento doméstico. Por su parte, la caída en las ventas de maquinaria y equipo, alimentos y bebidas explicaron el resultado del comercio mayorista.

En tanto, las cifras desestacionalizadas mostraron un aumento de 0,8% respecto del mes precedente.

Los servicios siguieron ajustándose desde los períodos anteriores, ya que, si bien crecieron un 2,9%, esto es inferior al alza de 4,4% del mes anterior, y a las expansiones de dos dígitos registradas entre abril de 2021 y mayo de este año. El resultado del sector en septiembre lo explicó el desempeño de los servicios personales, en particular de educación, y también destacó el aporte del transporte.

Acorde con cifras ajustadas por estacionalidad, las actividades de servicios presentaron un crecimiento de 0,4% respecto del mes anterior, resultado incidido por las actividades culturales y de esparcimiento.

Fuente: Diario Financiero, noviembre 02 de 2022

El INE informó además que la actividad del comercio disminuyó en un 12,3%, acumulando una desaceleración de 1,3% al noveno mes del año.

Una contracción interanual de 1,6% registró en septiembre de 2022 el Índice de Producción Industrial (IPI), según lo que informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Esto debido a la incidencia negativa de uno de los tres sectores que lo componen.

Fue el Índice de Producción Manufacturera (IPMan) el que más influyó en el resultado al descender 3,4% en doce meses e incidir -1,611 puntos porcentuales (pp.) en el IPI, explicado, en gran medida, por la baja interanual en fabricación de sustancias y productos químicos.

Mientras que el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA) creció 0,2% en relación con septiembre de 2021 y aportó 0,027 pp. a la variación del IPI. Esto, debido a la mayor actividad registrada en electricidad.

Finalmente, Índice de Producción Minera (IPMin) mostró una variación interanual de 0,0%, aportando 0,005 pp. al IPI. Esto, principalmente a raíz de una mayor actividad registrada en dos de los tres tipos de minería que lo componen, destacando minería no metálica, a causa de una mayor producción de carbonato de litio.

Actividad del comercio

De acuerdo a la entidad, la actividad del comercio presentó una disminución interanual de 12,3% en septiembre de 2022 a precios constantes, incidida por la contracción en las tres divisiones que lo componen, acumulando una caída de 1,3% al noveno mes del año.

El comercio al por menor –excepto el de vehículos automotores y motocicletas- fue el que más incidió en la variación interanual del IAC, al anotar una caída de 15,4%, e incidir -6,372 puntos porcentuales (pp.) En ello influyó, principalmente, el menor aporte de otras actividades de venta al por menor en comercios no especializados.

Por su parte, el comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas disminuyó 11,8% en doce meses y restó 5,295 pp. al resultado del índice. Esta baja se explicó, fundamentalmente, a la baja en venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales.

Asimismo, el comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas (división 45) anotó una reducción interanual de 4,3%, incidiendo -0,589 pp. en la variación del IAC, como consecuencia del descenso en venta de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores.

En tanto, el Índice de Ventas de Supermercados (ISUP) a precios constantes disminuyó 12,7% en doce meses. La serie desestacionalizada y corregida de efecto calendario decreció 1,9% respecto al mes anterior y anotó una contracción interanual de 14,1%.

Fuente: Emol economía, octubre 28 de 2022

La baja productividad, caída en tasas de ahorro e inversión, mayor riesgo país y el deterioro de sus expectativas llevan a los economistas a creer que Chile deberá hacer esfuerzos extraordinarios para recuperar el dinamismo.

En las últimas décadas, los pilares de la economía chilena se han debilitado y su capacidad de crecer ha caído. La pandemia llegó a intensificar este escenario.

En septiembre pasado, el Banco Central debía revisar los parámetros estructurales para la economía, no obstante, anunció que se haría en diciembre próximo, una vez que se tuvieran mayores antecedentes que permitirán calcular de mejor forma estos indicadores.

Expertos coinciden en el menor vuelo del PIB local dado el estancamiento de la productividad, la caída de la inversión y el deterioro de sus expectativas.

¿Qué miden estas variables? La capacidad que tiene el país de producir más en el mediano y largo plazo, su tasa de interés neutral y el nivel de desempleo acorde con un escenario de inflación bajo control. Pero su cálculo depende de la fuerza de la productividad y de la acumulación de capital, tanto físico como humano, como de la apertura comercial y financiera, y de un marco institucional estable.

“Fue correcta la decisión del Banco Central de postergar el cálculo en septiembre, no era el momento”, dice Igal Magendzo de Pacifico Reseach.

Lo anterior, en un ambiente convulsionado por el plebiscito y dudas sobre el fin del ciclo de alzas de tasas de interés iniciado en julio de 2021.

Los economistas coinciden en que la capacidad de expansión del PIB se ha venido debilitando en los últimos años. “Al estancamiento secular de la productividad, se ha sumado la caída de la inversión y el deterioro de sus expectativas en un contexto de alta incertidumbre política y económica. Este es un factor que reduce tanto la capacidad de crecimiento de la economía, como la posibilidad de crear empleos formales”, señala el coordinador macroeconómico de Clapes UC, Hermann González.

“Hoy Chile es una economía más vulnerable”, afirma el economista jefe de BCI, Sergio Lehman, dado el “debilitamiento de nuestras instituciones, golpes recibidos por el mercado de capitales, así como una situación fiscal menos robusta, ha llevado a una caída en la inversión y un menor crecimiento de largo plazo”.

Estos cambios de carácter estructural, dice que reconocen además un mayor premio por riesgo país, que se traduce en tasas de interés más elevadas, y un tipo de cambio que está en niveles históricos.

La mayor rigidez en el mercado laboral, en tanto, lleva a tasas de desempleo más elevadas. Los expertos calculan un desempleo del orden del 8% para los próximos dos años.

El Producto Interno Bruto (PIB) potencial para Chile se estima entre 1,8% a 2%. Es decir, a ese ritmo la actividad puede avanzar con una inflación estable.

En palabras simples es lo que actualmente se puede crecer sin generar desequilibrios. En el Informe de Política Monetaria de marzo de 2022, el banco apuntó a un potencial de 2,5% para 2022-2024.

El otro cálculo que entregará en diciembre el instituto emisor es el PIB tendencial, que se relaciona con la capacidad de crecimiento de mediano plazo de la economía. Mientras el Central calculaba un rango entre 2,4 y 3,4% para 2021-2030, en junio de 2021, el comité de expertos que calcularon esta variable para el Presupuesto 2023, lo estimaron en 2,3% para 2023-2027.

“La productividad sigue estancada y la inversión ha mermado. En materia de empleo, la tasa de participación laboral no se ha recuperado a los niveles previos a la pandemia. Este es un fenómeno que también ha ocurrido en otras partes del mundo y probablemente está relacionado con cambios culturales ocurridos durante la pandemia”, indica Lehmann.

La propia presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, les advertía a los inversionistas que participaron en los seminarios que rodearon a la Asambela Anual del FMI y del Banco Mundial: “En inversión, se anticipa un desempeño débil para lo que resta de 2022 y todo 2023, en línea con el aumento más persistente del tipo de cambio real, peores condiciones de financiamiento, la reducción de las perspectivas de inversión contenidas en la última encuesta de Bienes de Capital Corporation (CBC) y la debilidad de los indicadores del sector construcción”.

Tasa de interés neutral

Los expertos estimen que la Tasa de Política Monetaria (TPM) neutral se acerque a niveles de 4% a 4,5%. Menores niveles de ahorro, una situación fiscal menos robusta, y aumento del riesgo país dan cuenta de una caída en la liquidez disponible para nuevos proyectos.

El economista jefe de Santander, Claudio Soto, advierte que “los retiros llevaron a una fuerte caída del ahorro nacional, reflejado en un mayor déficit de la cuenta corriente, lo que también ha impactado al mercado financiero”.

González advierte que “un tema que afecta hace mucho tiempo la capacidad de crecimiento de Chile es el estancamiento de la productividad. Sin embargo, esto no es lo único, toda vez que se ha sumado un estancamiento de la inversión, que prácticamente no habrá crecido en la década terminada en 2023 y también una baja participación laboral, especialmente de mujeres y jóvenes”.

“Si uno compara Chile con otros países que hoy tienen mayor desarrollo con ingresos similares la diferencia es el nivel de educación de su población. Lo peor es que la pandemia nos hizo retroceder en esta necesidad que tenemos como país”, dice Magendzo.

“La clave es elevar la productividad para crecer”, señala Soto.

O sea, hacer más con los mismos recursos.

Fuente: Diario Financiero, octubre 24 de 2022

El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, reafirmó el compromiso del Gobierno para generar políticas públicas que permitan «paliar esa realidad» y apoyar a quienes más lo necesitan.

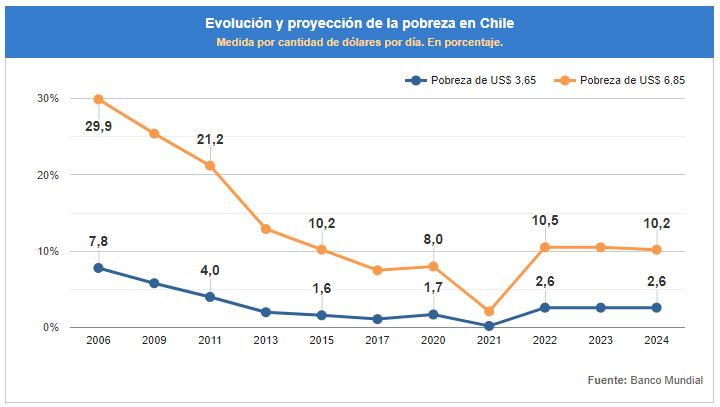

La pobreza en Chile registraría un importante incremento este año. Así lo advirtió el Banco Mundial (BM), en medio del desborde inflacionario reinante en el país, lo que sumado al fin de las ayudas estatales, pondría término a la alta liquidez que predominó a raíz de la pandemia.

Los logros temporales en la reducción de la pobreza gracias a las transferencias masivas de efectivo implementadas en 2021 retrocederán en 2022″ expuso la entidad en un informe.

Y agregó que «en medio de la desaceleración económica, la alta inflación y las transferencias públicas limitadas para apoyar a los hogares vulnerables, se prevé que la pobreza (US$6,85 por día) aumente al 10,5% y el índice de Gini al 47,1% en 2022, manteniéndose en estos niveles en 2023 sin volver a la situación previa a la pandemia».

En todo caso, el mismo BM señala que las proyecciones de pobreza aún no incorporan las reformas tributaria y sociales anunciadas por el Gobierno y aún sujetas a debate en el Congreso.

Según datos del organismo internacional, desde 2006 en adelante, la pobreza tuvo una constante caída en Chile, pasando de un 29,9% durante ese año a un 7,5% en 2017, marcando una leve alza en 2020 cuando llegó a 8%. Hasta que en 2021 habría llegado a un inédito 2,1% de la población, debido a los apoyos estatales y los retiros previsionales.

Eso sí, la presidenta de la Fundación Superación de la Pobreza, Andrea Repetto, explicó a El Mercurio que la reducción en la medición de la tasa de pobreza por ingresos del Banco Mundial del 2021 fue transitoria debido a la importante expansión de la economía. «Pero hoy estamos pasando por un ajuste macroeconómico que es necesario para normalizar la economía, y que a la vez tiene consecuencias para los hogares, en particular los más vulnerables».

A este respecto, uno de los ejes principales de la Ley de Presupuestos 2023, que contempla un crecimiento del gasto público de 4,2%, es precisamente la protección social, pues considera un aumento del 32,3% en el programa relativo a pobreza respecto del erario fiscal en curso.

Materia a la que se refirió el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. «Queremos iniciar este día, y esta semana reafirmando toda la disposición, el compromiso, el sentido de responsabilidad con el cual el Gobierno del Presidente Gabriel Boric asume un desafío que se ha agravado durante los años de la pandemia, que, debido a las condiciones estructurales en materia del alza de los precios por las condiciones internacionales, por cierto, se ha recrudecido», dijo.

«Queremos iniciar este día, y esta semana reafirmando toda la disposición, el compromiso, el sentido de responsabilidad con el cual el Gobierno del Presidente Gabriel Boric asume un desafío que se ha agravado durante los años de la pandemia, que, debido a las condiciones estructurales en materia del alza de los precios por las condiciones internacionales, por cierto, se ha recrudecido»

Giorgio Jackson, ministro de Desarrollo Social y Familia

Tras ello, Jackson comentó que se requiere «el alza de los precios es algo real, es algo que no podemos esconder, y la pregunta es cómo generamos políticas públicas para poder paliar esa realidad, para las familias que más lo están necesitando».

Junto con ello, destacó las medidas que ha impulsado el Ejecutivo, como por ejemplo,»el alza histórica que hubo en el salario mínimo, en los esfuerzos que se están haciendo en materia de Pensión Garantizada Universal (PGU), en programas que han venido sucediendo a partir de Chile Apoya».

«Esperamos que durante los próximos meses, por la gestión que se haga en términos macroeconómicos, pero también en términos de inversión pública, podamos ir viendo la inflación retroceder, porque por cierto, es algo que está afectando a quienes más lo necesitan», cerró Jackson.

Fuente: Emol economía, octubre 17 de 2022

El erario contempla crear la secretaría ejecutiva del programa de desarrollo productivo sostenible, a la que se destinarán $ 840 millones.

Impulsar un nuevo modelo de desarrollo productivo en el país es la misión del Ministerio de Economía. Y el primer objetivo estratégico es hacerlo mediante un sistema de financiamiento con foco en una transformación sostenible. Así se lee en la ficha de definiciones para la cartera en el proyecto de ley de Presupuesto 2023, que inició su discusión en el Congreso.

La subsecretaria de Economía, Javiera Petersen, recuerda que el erario busca entregar seguridades a las personas y, en lo económico, recalca que un camino es fortalecer las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo.

“Estamos usando rentas de recursos naturales para poder ampliar la base productiva del país. Y cuando uno amplía la base productiva, hace también al país más resiliente en lo económico”, afirma Petersen.

En este eje se enmarca el Programa Desarrollo Productivo Sostenible, que con $ 155.942 millones, tiene tres características clave: una es que parte de su financiamiento viene de los recursos extraordinarios que está percibiendo la Corfo por el alto precio del litio. “Estamos usando rentas de recursos naturales para poder ampliar la base productiva del país. Y cuando uno la amplía la base productiva, hace también al país más resiliente en lo económico”, afirma.

La segunda es el cambio de foco del gasto en ciencia, tecnología y desarrollo productivo, de uno “más bien neutro” a uno con “orientaciones estratégicas”. Estas se traducen en “tres grandes desafíos país” que ordenaron toda la formulación presupuestaria: descarbonización justa, sofisticación y diversificación productiva, y resiliencia ante la crisis climática y sus impactos socioambientales.

También resalta que el programa se formuló a nivel interministerial. El grupo fue liderado por Economía, y participaron Medio Ambiente, Energía, Ciencia y Corfo, y en él se definieron los tres grandes desafíos ya mencionados y se desagregaron objetivos estratégicos.

Los equipos técnicos evaluaron la oferta programática de cada cartera, y agruparon iniciativas de distintos ministerios bajo cada finalidad.

Este grupo se transformará en un Comité de ministros para el Desarrollo Productivo Sostenible, que tendrá una Secretaría Ejecutiva alojada en Economía, a la que irán $ 840 millones. Deberá hacer seguimiento del programa, proponer iniciativas y generar los instrumentos para abordar sus metas.

Banco de desarrollo verde

Para consolidar la propuesta de nuevo modelo de desarrollo, Economía impulsa varias instancias, y una es el grupo de trabajo de Sistema de Financiamiento para el Desarrollo que lidera Petersen. Ahí analizan las brechas del sistema y ya han identificado algunas, como la necesidad de mejorar la coordinación institucional entre los agentes del sistema.

A partir de esto nace la idea de generar un Banco de Desarrollo Verde “que pueda entrar como un actor no competidor, sino uno que consolide el sistema de financiamiento para el desarrollo derivado de estos objetivos que tiene el país”, explica Petersen. Esta entidad actuaría “coordinadamente” con BancoEstado y Corfo, no duplicaría sus funciones, pero apuntaría a zanjar brechas institucionales como acciones de primer piso.

Las principales conclusiones del grupo de financiamiento decantarán en el principal insumo para las propuestas de Economía en materia de financiamiento para el desarrollo. A la fecha, las autoridades contemplan poder ingresar algún proyecto o proyectos de ley en esta línea el primer semestre de 2023.

Si bien el programa del Presidente Boric busca crear un Banco Nacional de Desarrollo, la subsecretaria recuerda que Chile ya tiene a Corfo, que actúa como una institución de segundo piso; y BancoEstado es un banco público; así como Indap.

El Presupuesto 2023 contempla un piloto de Banco Nacional de Desarrollo al alero de Corfo, que en colaboración con algún organismo internacional podría hacer acciones de primer piso. Podría financiar actividades relativas a los desafíos país, y empezar a generar mayor coordinación institucional entre las entidades ya existentes.

Erario contempla empezar a trabajar

en Observatorio de Datos Económicos

Aunque su diseño ya lleva varios meses, el Presupuesto 2023 entregará los recursos para comenzar la puesta en marcha del Observatorio de Datos Económicos, para el que se busca destinar $ 2.184 millones.

Petersen explica que esta iniciativa -que se trabajará al menos durante los próximos tres años- busca generar una arquitectura de análisis de datos dentro del Ministerio, para recopilar y evaluar mejor la información, tener un uso más eficiente de la misma, y así generar políticas públicas “más inteligentes de acuerdo a las necesidades productivas que tienen las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyme), pero pensando también en poder ampliar esto a todas las empresas del país”.

Uno de los productos que se espera generar con el Observatorio es una ventanilla única para las MiPyme, para poder acceder a los distintos programas que ofrecen Corfo y Sercotec.

Otro es el poder generar “rutas inteligentes” de todos los programas de fomento productivo que tiene el Ministerio para las Mipymes, para entender mejor cuáles son las necesidades productivas de las mismas, y “ofrecer realmente el instrumento ad hoc a esas características, y en caso de que no existiese, tener mejores fuentes de información para poder generarlo”.

Fuente: Diario Financiero, octubre 07 de 2022

Abogados y economistas consideran que todavía hay espacio de mejorar proyecto del Gobierno y plantearon que la menor recaudación esperada debe compensarse con una mayor eficiencia fiscal.

La mayoría de los puntos ya se conocía, pero igualmente los expertos analizaron las indicaciones al proyecto de reforma tributaria que el gobierno ingresó al Congreso la noche del martes. Algo que inquieta es que, pese a los cambios, todavía no se atreven a catalogar la propuesta como una que incentive la inversión o el crecimiento.

“No le cambian a la reforma el que sea solo recaudatoria, y no fomente el crecimiento y el ahorro, ya que la gran medida pro crecimiento es postergar la entrada en vigencia de estas normas básicamente recaudadoras”, dice Soledad Recabarren, socia de Recabarren y Asociados, y ejemplifica con que la entrada en vigencia del uso de pérdidas acumuladas será más gradual.

Para Jorge Hermann, el cambio “más relevante” es en la tasa de impuesto al diferimiento de impuestos personal -FUT- donde se “reconoce el error” en el planteamiento original al rebajar la base imponible desde el 100% al 22% de las utilidades acumuladas.

Una arremetida similar hace Claudio Bustos, socio de Bustos Tax & Legal, quien cree que los cambios “no mejoran la naturaleza y característica esencial de esta reforma, la cual es poseer una pretensión exclusivamente recaudatoria”.

Lamenta que las normas “símbolo” de la reforma, que no fueron modificadas, “son un claro desincentivo a invertir en Chile, e incluso, a residir en el país”. Usa como ejemplo el que se mantuviera el impuesto al patrimonio y que se limitara al 50% de la rentabilidad total del patrimonio de la persona. “Como si un 50% fuera un porcentaje despreciable”, alega.

Matiza el socio líder Tax & Legal de Deloitte, Hugo Hurtado. Ve como una mejora el morigerar el impacto de dicho impuesto, pero cree que eliminarlo hubiese sido favorable para la inversión.

Destaca que la propuesta “aún tiene espacio importante de mejora”, para lo que sugiere rebajar temporalmente el impuesto de primera categoría, eliminar el impuesto a las utilidades acumuladas, generar incentivos al emprendimiento, y no desintegrar el sistema.

El economista y académico de la FEN de la U. de Chile, Jorge Hermann, califica las medidas como “cambios periféricos en un contexto de recesión económica y una caída relevante de la inversión en el 2023”. A su juicio, la reforma sigue siendo anti inversión al perseverar en desintegración, en el impuesto al FUT y al patrimonio, al permitir el 50% de las pérdidas de arrastre y más impuestos al mercado financiero.

Traspié en la recaudación

Hermann dice que el cambio “más relevante” es la modificación “profunda” a la tasa de impuesto al diferimiento de impuestos personal -conocido como impuesto al FUT- donde se “reconoce el error” en el planteamiento original al rebajar la base imponible desde el 100% al 22% de las utilidades acumuladas. Esto, aclara, llevó a aumentar la tasa desde el 1,8% al 2,5%, “para que no cayera groseramente la recaudación frente al desacierto técnico cometido”.

El economista advierte que el “descuido de Hacienda” implicó una mala estimación de la recaudación de la reforma en 0,4% del PIB. Es decir, el 4,1% previsto originalmente en realidad correspondía a 3,7%. “Este punto es importante porque las indicaciones lo que hacen es bajar exiguamente la recaudación en 0,1% del PIB en régimen”, añade.

En su opinión, “lo que realmente se necesita es recomponer la reforma, en que pase de aplicar impuestos al stock de activos -patrimonio, FUT, desintegración- hacia el flujo que generan éstos basado en un realismo con renuncia, que baje la recaudación desde el 3,7% del PIB (bien medido) a un 3%”.

Loreto Pelegrí, socia de Tax & Legal de PwC Chile, dice que para compensar la baja en la recaudación habría que mantener la tasa del 27% y eliminar el 2% de tasa de desarrollo, o quizás subir la tasa de impuesto primera categoría al 28% “de tal manera que se graven las rentas obtenidas o generadas en un año comercial pero no el stock de utilidades que pueden estar reinvertidas ya que este impuesto sería aplicable anualmente”.

Sobre el Impuesto a las Transacciones Financieras -o Robin Hood-, cuenta que desde la crisis de 2008 se ha debatido como un instrumento potencial para abordar las inestabilidades del mercado financiero y como fuente de ingresos fiscales. Sugiere que habría que revisar experiencia comparada para ver qué efectos económicos podría conllevar, pero Hermann y Hurtado creen que generaría más costos que beneficios.

Tanto Recabarren como Hurtado y Hermann coinciden en que una mayor eficiencia fiscal es clave en este escenario. De hecho, la abogada recuerda que un 4,5% del PIB va a programas con deficiencias en algún criterio evaluado.

Lo bueno y lo que faltó

Pese a las críticas, los expertos rescatan ciertos aspectos de las indicaciones. Como “solución a algunos problemas que contenía el proyecto original”, califica Pelegrí los cambios y apunta a, por ejemplo, las normas de los créditos por impuesto adicional de rentas chilenas que han cumplido la tributación y crédito indirecto por impuestos pagados en el extranjero.

Hermann las ve como un “avance a pie juntillas” con la postergación del fin del impuesto corporativo a las PYME, la depreciación semi instantánea por un año y la aplicación de mayor gradualidad en nueva norma sobre utilización de pérdidas tributarias de arrastre.

Hurtado coincide, y destaca la reincorporación de algunos créditos por impuestos pagados en el exterior, pero con un tope de 27% en lugar del 35%, lo cual hace perder ocho puntos de rentabilidad a inversiones en el extranjero. “También se ven medidas que mejoran la situación de las PYME”, dice, pero advierte “falta profundidad en algunas medidas”.

Fuente: Diario Financiero, octubre 06 de 2022

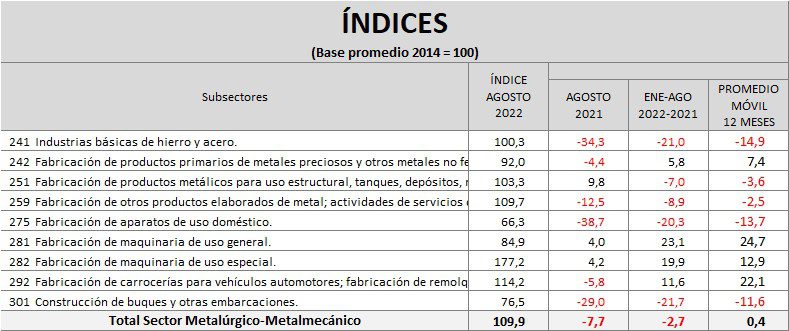

La industria M-M registró un importante retroceso en sus niveles de producción en el mes de agosto de 2022 al registrar un descenso de 7,7%, acumulando una caída de 2,7% en los primeros ocho meses 2022, en relación al mismo periodo del año anterior. Este resultado nos lleva a estimar que el sector M-M presentará un descenso en torno al 3 al 5% en el presente año.

Este negativo resultado en el octavo del año, estuvo principalmente influido por el desempeño de Fabricación de metales comunes, que disminuyó 24,9% a causa de una menor producción de ángulos, perfiles, tablaestacas y otros elementos de hierro y acero, producto de una menor demanda del mercado.

Análisis por subsectores

De los 9 rubros que componen el sector metalúrgico metalmecánico, 6 de ellos exhibieron un desempeño negativo en agosto de 2022.

El subsector de mejor desempeño en este periodo fue Fabricación de maquinaria de uso especial, con un incremento acumulado en sus niveles de producción de 19,9% aportando 4 puntos porcentuales de crecimiento al sector M-M. En tanto, Industria básicas de hierro fue el de peor desempeño en el periodo enero agosto de este año, al exhibir un descenso de 21%, lo que restó 2,7 pp de crecimiento al sector.

Comercio exterior

US$ FOB 1.514 millones totalizaron las exportaciones del sector al mes de agosto 2022, lo que representó un aumento de 2,5% respecto a similar periodo del año anterior.

Perú se ha constituido en el principal destino de las exportaciones del sector M-M, con ventas de US$ 376 millones, lo que representa el 24% de las exportaciones del sector M-M. Le siguen en orden de importancia Argentina y Estados Unidos con una participación de 12,7% y 10,2% respectivamente.

El destino de las exportaciones se concentra en el mercado americano con una participación de 80,1%.

Las importaciones del sector M-M fueron de US$ CIF 18.573 millones, lo que representa un descenso de 13,6%, respecto al periodo enero agosto de 2021. China es el principal origen de las importaciones, con una participación de 37,7% del total de las importaciones del sector.

ASIMET, Depto. de Estudios, octubre 05 de 2022